|

発行者 岩城生産システム研究所 編集者 IPSインターナショナル |

|||

| 平成20年12月1日発行 第079号 | ||||

| ― 目 次 ― | ||||

◆ 「投稿コラム」 上海富士施楽有限公司 生産革新室 様 ◆ 「自己管理を前提にした経営改革(10)」 岩城生産システム研究所 岩城 宏一 |

||||

|

|

||||

「投稿コラム」 「投稿コラム」 |

|

|||

| 上海富士施楽有限公司(Fuji Xerox of Shanghai Ltd) 生産革新室 様 | ||||

|

|

||||

会社紹介 中国上海市の西南に位置し、従業員2,000人弱で、プリンター・複写機等の生産工場。 TPS活動について 当社は、06年後半より、製造現場を対象に自力展開でTPSを開始、08年度4月より、岩城先生のご指導の基「流れをつくる」本格的な活動を開始しました。 改善テーマ IIT(Image・Input・terminal)Lineの生産性向上 |

|

|||

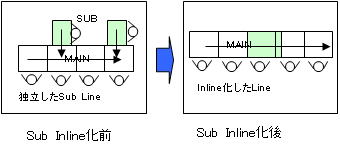

本テーマの特徴 女性がリーダーとなり、生産現場とスタッフが一体となった改善活動 1.主要実施項目 (1)同期生産の実現(SUB&MAIN) →SUBのInline化(SUB 4工程分全て) (2)工程間短縮・ハンドリングロスの改善 →部品供給量の少量化 <10ヶ単位→5ヶ単位> (3)ラインバランスロスの改善 →リレー生産の導入 (4)治具の手待ち時間の活用 →他工程作業を移動 2.改善効果 (1)生産台数UP:10% (2)作業者低減:5名 (3)Space低減:40% 3.工夫した点 (1)Inline化のための作業台 → 作業台(Inline化)の2段構造 (2)部品供給通箱 → 部品に合った通箱製作。 (3)ハンドリング → 前取棚と棚内部品の置き方 |

|

|||

|

||||

4.最後に:生産リーダー(女性)の苦労話 ・女性は、男性より弱い所はほとんどないと思います。 ・改善活動は考え方に基き実施すれば、成功できると信じて実施しました。 ただ、改善は初めてのこともあり、どこから手をつければよいか、よくわかりませんでした。 現状の生産方式がどうして悪いのか?・・と言う疑問もありました。改善をすれば、リストラされる、仕事量が増加する等の悩みもありました。 そんな中で、管理者からのサポートをもらい、全員一丸となり実施しました。 また、メンバーの中では、FXでの先進企業・TOYOTA等の工場を見学し、刺激を受けたこともあります。 改善に、一番大事な事は、責任を持つということで、今後もこれらを大事にして改善活動を実施して行きたいと考えています。 以上 |

|

|||

|

|

||||

「自己管理を前提にした経営改革(10)」 「自己管理を前提にした経営改革(10)」 |

|

|||

| 岩城生産システム研究所 岩城 宏一 | ||||

もともと各社がトヨタ生産方式に着目した動機は、世界の市場におけるトヨタの快進撃に触発され、行き止まりつつある自らの経営の打開策の一つとして、トヨタのシンボルである、トヨタ生産方式に求めたに過ぎない経緯がある。 |

||||

| ■無断複製・転用・販売を禁止します■ Copyright©Iwaki Production Systems Research Ltd. 2005- |

||||