|

発行者 株式会社岩城生産システム研究所 編集者 有限会社IPSインターナショナル |

|

| 平成18年07月15日発行 第022号 | ||

「岩城生産システム研究所NEWS」第22号を発行させていただきます。 今回はN社・国原英二様のコラム「初心回帰~152件、3kgの記録より~」及び、前回引き続きの弊社・岩城宏一のコラム「全員 参加による経営活動の薦め2」を掲載させていただきます。 どうぞ宜しくお願い致します。 業務部 |

||

|

|

||

|

||

| N社 国原 英二 様 | ||

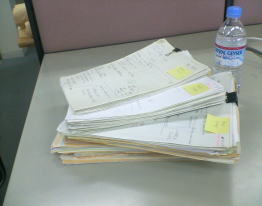

ついに恐れていたコラムの以来がきた。岩城先生にご指導頂いて早6年。 振り返れば全国を行脚し、怒られ続けて今日に至る。夢にまで出てきて私を苦しめたこと数知れず。 一つひとつのエピソードを書き出したら止まらない。 各地で多くの方々と出会い、寝食共に改善し、時には飲み明かし、語り合い・・・ そして先生からの恐怖のモーニングコールで目を覚ます。そんな変化に富んだ喜怒哀楽の日々。 貴重な体験を通じて自分自身も多少成長したように感じる。 ここに一山の記録がある。 私が指導会に参加した時のメモである。「152件、3kg」の宝物だ。  ミミズが這うような字と抽象画で描かれているため私以外の人には解読不能だと思う。 家内がトイレットペーパーと交換してしまうのではないか?と心配だ。 初心に立ち帰りこれを読み返してみた。当時の光景が目に浮かんできた。 2000年6月20日@埼玉・某物流センター(初指導) ・会社のものづくりとして生産と物流がまったく同期していない。 胴、手、足、頭がバラバラの状態だ。全社システムとして五体をなしていない。 各地でこれから手をつけていくが、完成されたシステムを作り上げることが目的ではない。 とりあえず基本のしくみが出来るだけでも、その途上で効果がでてくるだろう。 2000年6月22日@北関東・I工場 ・一番大切なことは「何のために改善するのか」ということ。勝つために改善していくんだ。 ママゴトをやっているわけではない。 ・(海外とのコスト比較の議論で)火星をつくっているわけじゃないだろう。 同じ地球人がやっているんだからできるに決まっている。ああだ、こうだ言う前に内製でやってみろ。 2000年8月22日@東海・S工場 ・何のために毎回宿題を出していると思っているんだ! 来月までにやることを理解してもらうためにやっているんだ。手法はやらないと理解できない。 そろそろ資料ベースの検討は止めて現地現物でやって下さい! 2000年11月8日@甲州・K工場 ・一つのことを理由にして全部やらないというのはダメだ。 改善に必要なものは「足2本と知恵少々」早く行動しなさい! 2000年11月9日@東海・S工場 ・改善する人が育った分だけラインが成長する。人間同士の勝負は「真剣にやった方」が勝つ。 2001年5月18日@東北・TN工場 ・会社っていうのは意外と簡単に潰れるものだ。「自分の職場は自分で守る」ことが原則だ。 私はこのニーズの中で40年やってきた。 2001年11月27日@甲州・K工場 ・自分の職場の中に自分の存在を位置づけろ。優秀な人材は沢山いるようだが一人ひとりの主張が見えてこないぞ。 現場に自分自身の生き様を写し出せ! 某月某日@色々なところ、数知れず ・抵抗もほどほどにしろよ。 今、読み返すと笑える部分もあれば、未だにグサリとくる部分もある。 更に遡ってこんな記録も出てきた。 1999年3月4日@信州・某工場 ■トップ、経営者の役割 ・本来、経営の立場から改善のニーズがあって、その中のツールとして日々の改善活動が定義されていなければならない。 そうでないと趣味の改善、改善ごっこになってしまい長続きしない。 問題に直面したときにすぐに後ろ向きになってしまう。すぐに改善が元に戻ってしまう。 ・社長が「ヤレ!」といって渋々やっているうちはよくなりません・ ・3年間だまって改善をやり続けると楽になりますよ。 ・「守りから攻めへ」転じることが大切。こうすることで会社が自立に目覚める。 何よりも従業員が自立してくる。これは人として大切なことである。 ■職場長、ラインリーダーの役割 ・自分たちの職場を皆に見てもらいたい職場にしてください。 ■色々ないいわけ ・「人が足りないと」文句ばかりいっている職場が一番よくない。 本当に人が足りないのではなく人が活かされていないだけ。すぐに外転するようではダメだ。 ■改善の進め方 ・ものをストックする道具(トレー、台車、棚など)を見つけたらすぐに壊して下さい。 二度と使えないように。 ・土台ができていないところでいくら改善しても活きてこない。 ・少しは危ない橋も渡らないとダメですよ。革新しようとしているのですから。 喜怒哀楽の旅はまだまだつづく。初心を忘れずに、怒られ続けたいと思います。 以上 |

||

|

|

||

|

||

| ㈱岩城生産システム研究所 岩城 宏一 | ||

| ― 全員参加による経営活動の薦め2 ― |

||

|

|

||

| ■無断複製・転用・販売を禁止します■ Copyright©Iwaki Production Systems Research Ltd. 2005- |

||